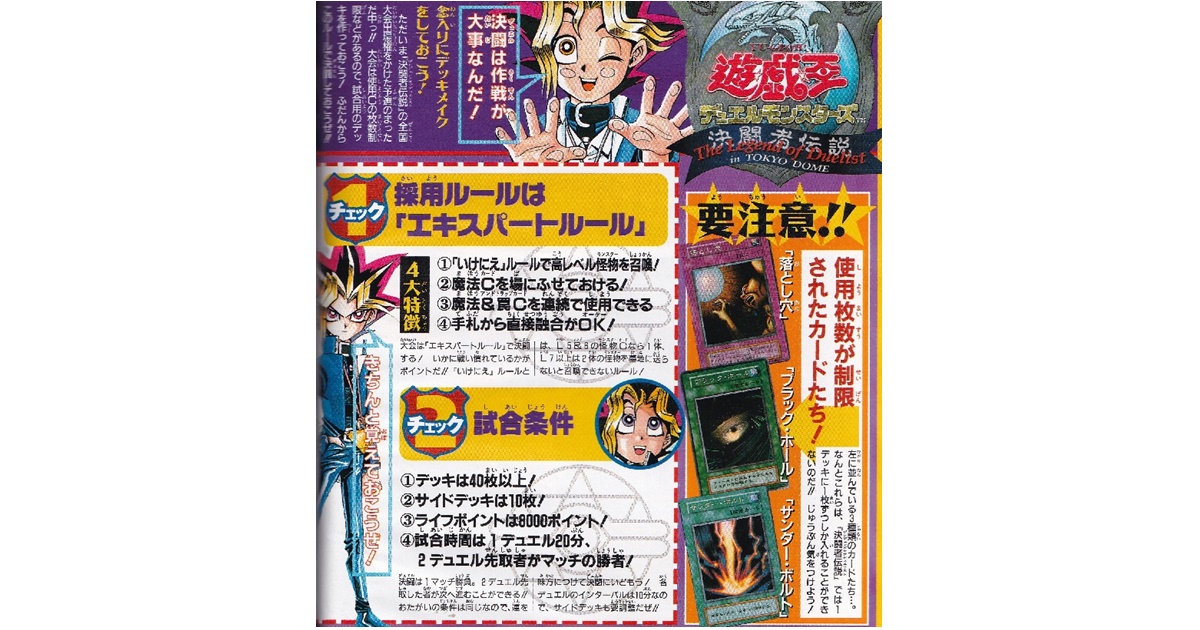

・1999年8月26日 決闘者伝説 in TOKYO DOME OCG部門の大会概要

今回は1999年8月26日に開催され、あまりの人気ぶりに会場が人で埋め尽くされ収集がつかなくなり、当日、大会が中止となった。決闘者伝説in TOKYO DOMEのOCG部門の構築について考察します。

このイベントは遊戯王OCGにおいては初めての公式の大型大会となり、黎明期の遊戯王を語る上で重要なイベントです。

やはり初の公式の全国大会ということで、この日のために当時の決闘者は対戦を重ね、自分が考える最強デッキを模索したはずなのです。

その22年前の足取りを追うべく今回は東京ドーム制限での構築を真面目に考えてみます。

・優勝者のデッキレシピは?

まずは下調べ

なんとしても当時のデッキレシピを知りたく、それらしいワードで情報を検索しても一切見つかりません。

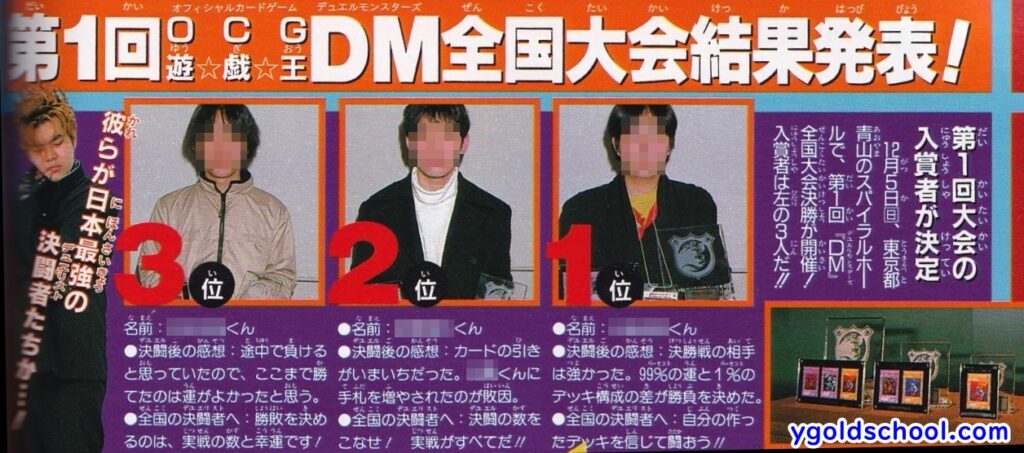

当時の大会結果が載ったジャンプの記事を見つけましたが、簡単な入賞者のインタビューと商品画像しか載っておらず、デッキレシピは不明でした。

またこの大会は店舗予選・ブロック予選で勝ち上がった強者16人が東京ドームで行われる決勝トーナメントに出れるといった形式で

GB版の当日予選より人数の規模が小さく、当時コナミはOCGよりゲームに力を入れていた感じが伺えます。

またご存じの通り、大会は大勢の人が殺到して当日中止になり、その振り替えの大会は約3ヵ月後の12月5日に開催されました。

引用元:東京ドームの「遊戯王」イベント カード販売中止で混乱

3か月経っているので、実際の決勝大会は3か月前の制限で行ったのかは不明です。もし12月5日までに発売したカードも使えるなら

vol.6までのカードが使えるので、環境は大きく変わってきます。

しかし、当初は8月26日に開催して優勝者を決定する予定だったのは間違いないので、東京ドーム制限では前日の8月25日までに発売したカードまでしか使えないのでこのルールに則って構築するべきかなと思います。

・東京ドーム制限で使用できるカードプール

ポイント

・Vol.1

・Vol.2

・Vol.3

・Vol.4

・BOOSTER1

・BOOSTER2

・BOOSTER3

・STARTER BOX

・LIMITED EDITION 1

・遊戯王デュエルモンスターズ2 闇界決闘記 同梱カード の12枚

・各種書籍特典系

8月26日当日はBOOSTER4の発売日でもあるので、もしBOOSTER4が使えたら

ヂェミナイエルフ や メカハンター や 天使の施し通常魔法

自分のデッキからカードを3枚ドローし、その後手札を2枚選択して捨てる。 1999-08月下旬 (BOOSTER4)で登場 が大暴れすると思われるので大分構築は変化すると思われます。

それまでの4つ星下級モンスターの最高攻撃力は1600だったのですが

このBOOSTER4でその数値は大幅に更新されたのです。

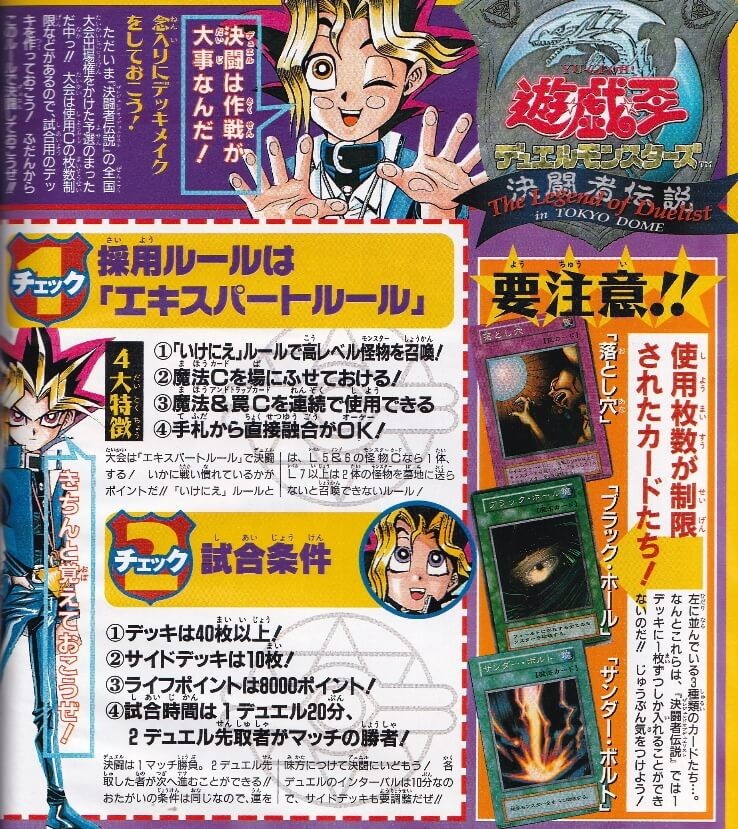

・制限カードの3枚

そしてこの大会で初めての制限カードに3枚のカードが指定されています。

「サンダー・ボルト」

「ブラック・ホール」

「落とし穴通常罠

(1):相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、

そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場 」の3枚です。

これらのカードはそれぞれデッキに1枚しか入れられません。

全体除去はやはり強力すぎるとコナミも考えたのか軒並み制限化

そして以外にも

「 落とし穴通常罠

(1):相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、

そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場 」も規制されています。

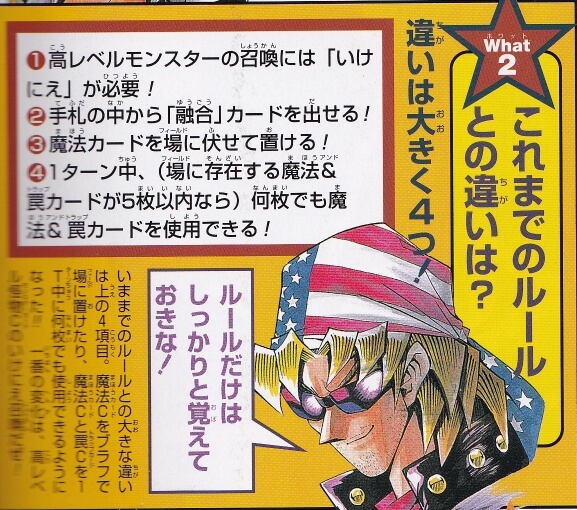

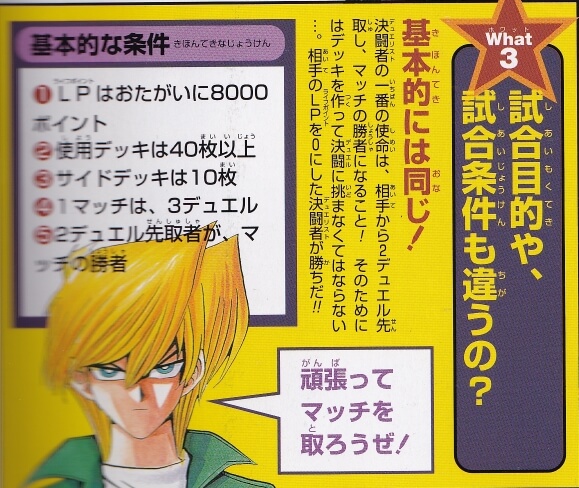

・ルールは旧エキスパートルール

そして大事なルールですが、東京ドーム制限では旧エキスパートルールが採用されています。

こちらは新エキスパートルールとは別でさらに前のルールなので注意が必要です。

主な注意点はこちら

生贄召喚が初めて実装 (5~6つ星は生贄1体、7以上は生贄2体が必要)

ライフポイントは8000 デッキは40枚以上 サイドデッキは10枚

先行ドロー無し

手札上限が無い (エンドフェイズ時に手札が10枚あっても捨てずに次のターンに持ち越せる)

中でも手札上限が無いというのは大きな違いかなと思います。

・主要カード 上級モンスター

生贄が必要な上級モンスターです。

「青眼の白龍通常モンスター

星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500

高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場」 3000/2500

「デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」 2500/1200の2枚です。

「カース・オブ・ドラゴン」 は生贄1体が必要ですし、守備力2000の壁モンスターを突破できないので候補からは外しました。

そして「青眼の白龍通常モンスター

星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500

高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場」ですが、こちらは生贄2体が必要ですが、攻撃力3000の制圧力はすさまじく、1度フィールドに出せれば死者蘇生通常魔法(制限カード)

(1):自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 1999-03-27 (Vol.2)で登場で何度も復活するので、ライフレースが劇的に加速します。しかし、生贄2体を確保するのも難しいので1枚ピン挿し、多くて2枚位が限度かと思われます。

その点「デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」は生贄1体で攻撃力2500とかなり召喚しやすくシンプルに強い1枚です。上級モンスターの基本は 「デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」 ×3枚が鉄板と言えるでしょう。

・主要カード 下級モンスター

まず下級モンスターの攻撃力の最高値は1600でした。

BOOSTER2から「ホーリー・ドール」 1600/1000

BOOSTER3から「グレート・ホワイト」 1600/800 と

斬首の美女通常モンスター

星4/地属性/戦士族/攻1600/守 800

その美貌とはうらはらに、カタナで数多くの首をはねてきた女。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場 1600/800

この3枚は下級モンスターで攻撃力1600に達する同率トップスリーのカードなのでまず間違いなく選択肢に入るでしょう。

その次に攻撃力が高いのが1550の「スカイ・ハンター」です。

それ以外に8種の攻撃力1500のモンスターが続きますが、

これらは攻撃力が100劣っているため採用する価値があるかは怪しいです。

・主要カード 下級壁モンスター

続いて守備力が高い下級モンスターです。

「岩石の巨兵通常モンスター

星3/地属性/岩石族/攻1300/守2000

岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」 1300/2000 vol.3

「アクア・マドール」1200/2000 劇場限定版orゲーム体験会イベント配布

「ホーリーエルフ」 800/2000 vol.2

「ハープの精通常モンスター

星4/光属性/天使族/攻 800/守2000

天界でハープをかなでる精霊。その音色はまわりの心をなごます。 1999-03-27 (Vol.2)で登場」 800/2000 vol.2

の守備力2000を超える四天王4枚です。

中でも「岩石の巨兵通常モンスター

星3/地属性/岩石族/攻1300/守2000

岩石の巨人兵。太い腕の攻撃は大地をゆるがす。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」は攻撃力も1300と中々の数値で殴りに行くこともできる優良カードです。

アクア・マドール通常モンスター

星4/水属性/魔法使い族/攻1200/守2000

水をあやつる魔法使い。分厚い水の壁をつくり敵を押しつぶす。 1999-03-06 (劇場限定版STARTER BOX)で登場 は劇場限定版のノーマル仕様のものか、イベント限定配布のウルシクのものがありますが、どちらも入手は困難、複数積むのは当時かなり難しかったでしょうが、壁モンスターをさらに追加投入したい場合は、攻撃力が他より高いので是非とも候補に入れたいカードです。

・主要カード 効果モンスター

続いて効果モンスターです。

Vol.3から登場したリバースモンスターは特に強力です。こちらは裏守備でセットし、表示形式が表になった時効果が発動するモンスターです。

「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」 450/600

表示が表になった時、フィールド上のモンスター1体を破壊する。

「青眼の白龍通常モンスター

星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500

高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場」ですら、1枚で対処できる最強の除去性能を持ったリバースモンスター「光の護封剣通常魔法

このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。(1):このカードの発動時の効果処理として、相手フィールドに裏側表示モンスターが存在する場合、そのモンスターを全て表側表示にする。(2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。 初出 1999-03-27 (Vol.2)で登場」が強い環境なので、空のフィールドに 「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」 をセットすると 「光の護封剣通常魔法

このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。(1):このカードの発動時の効果処理として、相手フィールドに裏側表示モンスターが存在する場合、そのモンスターを全て表側表示にする。(2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。 初出 1999-03-27 (Vol.2)で登場」で表になり自滅してしまうので、空のフィールドに先出しは、よほどせっぱつまった状況以外では避けるべきだろう。

「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」で「サンダー・ボルト」を回収して起死回生を狙う相手に、先出しの「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」を合わせ、逆転の芽を摘むといった芸当も可能

「ハネハネ」 450/500

表示が表になった時、フィールド上のモンスター1体を持ち主の手札に戻す。

こちらは手札に戻すだけなので「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」よりは劣りますが、それでも使い道はある1枚です。

「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」同様、相手フィールドに2体のアタッカーがいても、これ1枚が壁となり、片方を「バウンス」させれば、そのターンのダメージは最低限抑えられる。自分の「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」などの強力なカードを使いまわすといった使い道もある。

また、「死者蘇生通常魔法(制限カード)

(1):自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 1999-03-27 (Vol.2)で登場」でお互いの墓地に「デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」がある場合、「ハネハネ」を使われると、本来の持ち主の手札に戻るので。

ジャイアニズム漫画 「ドラえもん」のキャラクター 「ジャイアン」のセリフから 「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」 「自己中心的な思考」「独裁的、強欲な人」を表す際に用いられる 的に考えれば、相手のモンスターを奪ったほうがお得な印象を受けるが、逆に損をしてしまう可能性があるので、必ず自分の「デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」を指定しよう。

「スケルエンジェル」 900/400

表示が表になった時、自分のデッキからカードを1枚ひく。

こちらはデッキを圧縮して「強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」を序盤に引き込む確率を上げる事が出来るので個人的に全てのデッキに3枚入れてもいい位に評価しているカードです。

「強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」を引き、さらに「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」で何度も使いまわすという最強ムーブが存在しますが、こちらが序盤に「強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」が引けず、相手だけその回りをされると絶望的な程に リソース資源。資産。 例 手札リソースが開く 差が広がっていきます。

それを防ぐためにも、序盤のドローを安定させる「スケルエンジェル」は強いと思います。「サンダー・ボルト」 や「ブラック・ホール」などの強力な制限カードへ素早くアクセスできる確率も上がるので相手の大量展開への対応手段も安定し、良い事づくめです。

そしてVol.4から登場した墓地の魔法・罠を回収するこの2枚

「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」 300/400

表示が表になった時、自分の墓地から魔法カード1枚を手札に加える。

「強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」「サンダー・ボルト」「ブラック・ホール」「死者蘇生通常魔法(制限カード)

(1):自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 1999-03-27 (Vol.2)で登場」「光の護封剣通常魔法

このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。(1):このカードの発動時の効果処理として、相手フィールドに裏側表示モンスターが存在する場合、そのモンスターを全て表側表示にする。(2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。 初出 1999-03-27 (Vol.2)で登場」 「地割れ通常魔法

(1):相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」

など強力な魔法カードが多く、それを回収し何度も使いまわせるため、めちゃくちゃ強い。3枚必須と考えてもらって構わない

「闇の仮面リバース・効果モンスター

星2/闇属性/悪魔族/攻 900/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の罠カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」

表示が表になった時、自分の墓地から罠カード1枚を手札に加える。

魔法に比べて、罠はまだあまり有用なものが少なく「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」と比較すると若干使いづらい

「死のデッキ破壊ウイルス通常罠

(1):自分フィールドの攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。相手フィールドのモンスター及び相手の手札を全て確認し、その内の攻撃力1500以上のモンスターを全て破壊する。その後、相手はデッキから攻撃力1500以上のモンスターを3体まで選んで破壊できる。このカードの発動後、次のターンの終了時まで相手が受ける全てのダメージは0になる。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場」「血の代償永続罠

500ライフポイントを払う事で、モンスター1体を通常召喚する。この効果は自分のメインフェイズ時及び相手のバトルフェイズ時にのみ発動できる。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場」「落とし穴通常罠

(1):相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、

そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」「鎖付きブーメラン通常罠

(1):以下の効果から1つ、または両方を選択してこのカードを発動できる。●相手モンスターの攻撃宣言時に、その攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターを守備表示にする。●自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このカードを攻撃力500アップの装備カード扱いとして、その自分のモンスターに装備する。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場」 などが回収候補だろうか、死デッキ の媒体対象として最適なモンスターであるため、死デッキを投入するなら3枚入るだろう それ以外に攻撃力1000以下の闇属性モンスターは

「闇の芸術家効果モンスター

星3/闇属性/悪魔族/攻 600/守1400

光属性モンスターの攻撃を受けた時、このカードの守備力は半分になる。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場」 星3 闇属性 悪魔族 600/1400

光属性モンスターの攻撃を受けた時、このカードの守備力は半分になる。

か通常モンスター位しかおらず、死のデッキ破壊ウイルス通常罠

(1):自分フィールドの攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。相手フィールドのモンスター及び相手の手札を全て確認し、その内の攻撃力1500以上のモンスターを全て破壊する。その後、相手はデッキから攻撃力1500以上のモンスターを3体まで選んで破壊できる。このカードの発動後、次のターンの終了時まで相手が受ける全てのダメージは0になる。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場 のコンボを組み込むのは事故率が上がるので若干リスキーか

・主要カード 魔法カード

続いて魔法カードの紹介です。Vol.1から

「ブラック・ホール」

フィールドに存在する全てのモンスターを破壊する。

どんな劣勢も一瞬でリセットできるパワーカード、このカードと サンダー・ボルト通常魔法

(1):相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場 の存在がモンスターの大量展開をある程度抑制している。

しかし、この全体除去の2枚が先に墓地に落ちれば、相手は安心してモンスターを並べてくるので、なるべく温存したい。一度落ちても、「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」で使いまわせる点にも注意しよう。

「地割れ通常魔法

(1):相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」

相手フィールド上モンスターの、表向きになっている中で攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。

1対1交換だが、シンプルに強い1枚「落とし穴通常罠

(1):相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、

そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」と違ってこちらは3枚入れる事ができます。

除去カードの少ない環境なので、小回りの利いた除去である「地割れ通常魔法

(1):相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」はかなり使い勝手が良い1枚

Vol.2から

「光の護封剣通常魔法

このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。(1):このカードの発動時の効果処理として、相手フィールドに裏側表示モンスターが存在する場合、そのモンスターを全て表側表示にする。(2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。 初出 1999-03-27 (Vol.2)で登場」

敵モンスターは全て3ターンの間攻撃できない。使用時に裏向きになっている敵モンスターを表向きにする。

非常に強力な防御魔法、最初期のテキストだと、使用後即墓地に行き、フィールドに残らない最強仕様だったので「 ハーピィの羽根帚通常魔法(制限カード)

(1):相手フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場 」などで除去される事も無く強力だったが

東京ドーム大会前日発売のヴァリュアブルブック1で魔法除去通常魔法

(1):フィールドの表側表示の魔法カード1枚またはフィールドにセットされた魔法・罠カード1枚を対象として発動できる。

その魔法カードを破壊する(そのカードがフィールドにセットされている場合、めくって確認する)。 1999-03-27 (Vol.2)で登場などで破壊すれば効果が消えると訂正されているので。大会に合わせてルールを調整したものと思われる。

「死者蘇生通常魔法(制限カード)

(1):自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 1999-03-27 (Vol.2)で登場」

相手か自分の墓場にあるモンスターを、自分のコントロールでフィールド上に出せる。

デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場 や 青眼の白龍通常モンスター

星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500

高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場 などの上級モンスターも生贄無しで復活するので、手札に複数あれば一気に5000ダメージ以上のバーストダメージを出す事も可能。

青眼が一度墓地に行けば、3枚入った「死者蘇生通常魔法(制限カード)

(1):自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 1999-03-27 (Vol.2)で登場」で何度でも復活する事から先に青眼を展開したほうが大分有利に試合を運べると思うが、こちらの青眼を破壊して相手が死者蘇生通常魔法(制限カード)

(1):自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 1999-03-27 (Vol.2)で登場で復活させ奪われるケースも考えられるため慎重な立ち回りが必要

ちなみに「天使の施し通常魔法

自分のデッキからカードを3枚ドローし、その後手札を2枚選択して捨てる。 1999-08月下旬 (BOOSTER4)で登場」や「死者への手向け通常魔法

(1):手札を1枚捨て、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。 1999-09-23 (Vol.5)で登場」などの簡単に手札から墓地に送るカードはまだ登場していないので、生贄2体での通常召喚以外で青眼が墓地に行くことは無い。

Vol.3から

強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場

自分のデッキからカードを2枚ひく。ひいた後で強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場を破壊する。

シンプルな効果だが強すぎる1枚、全てのデッキに3枚必須の超絶パワーカード。なぜかこの時代は制限化されていない。

先行の理想ムーブは「強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」を発動して、 「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」をセットする事だろう。先出しの「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」に邪魔されず、確実に壺を回収できる。

『守備』封じ通常魔法

(1):相手フィールドの守備表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを表側攻撃表示にする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場

相手のモンスター1体は攻撃表示になる。

壁モンスターの表示形式を変更して除去するのに使える 「地割れ通常魔法

(1):相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」と比較すると、除去としては少し使いにくい

続いてSTARTER BOXから

「 サンダー・ボルト通常魔法

(1):相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場 」

相手フィールドのモンスターを全て破壊する。

あまりに強力すぎる全体除去魔法 先に引ければ「聖なる魔術師リバース・効果モンスター

星1/光属性/魔法使い族/攻 300/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の魔法カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」で使いまわせるのでかなり有利に試合を運べる

「山フィールド魔法

フィールド上に表側表示で存在するドラゴン族・鳥獣族・雷族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントアップする。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場」などの各種フィールドカード

自分のモンスターを強化できるフィールドカードを入れても、ある程度モンスターの必須カードなどは固定されているため、相手も同じ恩恵を受ける可能性があり、うまく機能しなさそう。

「覚醒装備魔法

地属性モンスター1体の攻撃力400ポイントアップ!守備力200ポイントダウン! 1999-05月中旬 (BOOSTER2)で登場」などの属性装備カード

こちらは候補に入れるか迷ったが、人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場やハネハネなどもすでに登場しており、装備で強くしたモンスターを簡単に1枚で返されてしまうため、実用性は低いように感じる。

・主要カード 罠カード

Vol.1から

「落とし穴通常罠

(1):相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、

そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」

相手がフィールド上で表向きにしたモンスターの攻撃力が1000以上だった場合、落とし穴通常罠

(1):相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・反転召喚に成功した時、

そのモンスター1体を対象として発動できる。その攻撃力1000以上のモンスターを破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場とそのモンスターを1体破壊する事ができる。

相手のターンに除去できるのでかなり強力 制限カードなので1枚のみしか入れられない。

BOOSTER3から

援軍通常罠

(1):フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで500アップする。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場

モンスター1体の攻撃力は、発動ターンのみ500ポイントアップ!このカードはターン終了後破壊される

一回限りの使い切りだが、当時は罠の発動に干渉する手段が少なく、戦闘時のサポートとしては優秀。しかし、「鎖付きブーメラン通常罠

(1):以下の効果から1つ、または両方を選択してこのカードを発動できる。●相手モンスターの攻撃宣言時に、その攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターを守備表示にする。●自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このカードを攻撃力500アップの装備カード扱いとして、その自分のモンスターに装備する。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場」という完全上位互換がいるので採用は怪しい。

あまのじゃくの呪い通常罠

発動ターンのエンドフェイズ時まで、攻撃力・守備力のアップ・ダウンの効果は逆になる。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場

発動ターンのエンドフェイズ時まで、

攻撃力・守備力のアップ・ダウンの効果は逆になる。

「援軍通常罠

(1):フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力はターン終了時まで500アップする。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場」にあわせてもよいが、装備カードが付いたモンスターのアタックにあわせれば

かなり有利なトレードが出来るので、そういったカードを積んでいる相手にはサイドから複数忍ばせる価値はあるだろう。

血の代償永続罠

500ライフポイントを払う事で、モンスター1体を通常召喚する。この効果は自分のメインフェイズ時及び相手のバトルフェイズ時にのみ発動できる。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場 永続罠

永続罠 1体につき500ライフポイントを支払う事で、通常の召喚とは別にモンスターを召喚できる。

初期のテキストを読む限りでは、発動タイミングが限定されていないので、エンドフェイズなどにも発動できると思っていたが、東京ドーム大会の予選直前にこの効果は自分のメインフェイズ時及び、相手のバトルフェイズ時にのみ発動できる。と効果が修正されていたようだ。(youtubeのコメントで実際に予選に参加した人から教えてもらいました。)

たった500というコストから召喚権を何度も使えるという強力な効果、相手のバトルフェイズにこちらのモンスターがいなくても、モンスターを召喚できるので、守りにも攻めにも使える万能カード

相手のバトルフェイズに使い、モンスターを召喚すると、戦闘が巻き戻り、もう一度攻撃対象の選択まで戻ります。代償は相手ターンでは、バトルフェイズのみにしか使えないので、1000のライフを払い2体のモンスターを召喚したとすると相手は戦闘をキャンセルし、メインフェイズ2で「サンダー・ボルト」を発動し、アドを取るといった裏目も存在する。

「強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」が3枚積める時代なので、手札さえあれば一気にダメージを通せる強カード。さらに手札上限も存在しないので、エンドフェイズに手札を6枚以上持ったまま、翌ターンに持ち越せるので、手札にモンスターを貯めてサンダーボルトかブラックホールで全除去して代償で並べまくって1キルという戦術も可能か

・遊戯王 DM2 闇界決闘記 ゲーム同梱カード の10枚

そして1999年7月8日、ドーム大会のおよそ2か月前に発売したGBソフト

遊戯王デュエルモンスターズⅡ 闇界決闘記 同梱カード の10枚

こちらは大会直前になって追加されたカードだが、非常に強力なカードが多く、当時の環境を激変させた。

「究極完全態・グレート・モス特殊召喚・効果モンスター

星8/地属性/昆虫族/攻3500/守3000

このカードは通常召喚できない。「進化の繭」を装備した状態で、自分ターンで数えて6ターン以上が経過した自分フィールドの「プチモス」1体をリリースした場合に特殊召喚できる。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場」と「ホーリー・ナイト・ドラゴン」は高額カードとして有名だが、召喚条件も厳しく採用する価値は薄いだろう。

「ハーピィの羽根帚通常魔法(制限カード)

(1):相手フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場」

相手フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。

「光の護封剣通常魔法

このカードは発動後、フィールドに残り続け、相手ターンで数えて3ターン後の相手エンドフェイズに破壊される。(1):このカードの発動時の効果処理として、相手フィールドに裏側表示モンスターが存在する場合、そのモンスターを全て表側表示にする。(2):このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、相手モンスターは攻撃宣言できない。 初出 1999-03-27 (Vol.2)で登場」や「血の代償永続罠

500ライフポイントを払う事で、モンスター1体を通常召喚する。この効果は自分のメインフェイズ時及び相手のバトルフェイズ時にのみ発動できる。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場」などは複数積まれやすいカードなので、それらを除去して安全に攻撃を通す事ができるのでかなり強力。血の代償永続罠

500ライフポイントを払う事で、モンスター1体を通常召喚する。この効果は自分のメインフェイズ時及び相手のバトルフェイズ時にのみ発動できる。 1999-07月上旬 (BOOSTER3)で登場で1キルを狙う際にも、これで妨害手段を除去して止めを刺したい。できるだけ1:2交換以上で打ちたい。

「シャイン・キャッスル」

光属性モンスターにのみ装備可能。:装備モンスターの攻撃力は700アップする。

「ホーリー・ドール」や「青眼の白龍通常モンスター

星8/光属性/ドラゴン族/攻3000/守2500

高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 1999-03-18 (STARTER BOX)で登場」に付ければ、かなり強力だが「人喰い虫リバース・効果モンスター

星2/地属性/昆虫族/攻 450/守 600

(1):このカードがリバースした場合、フィールドのモンスター1体を対象として発動する。そのモンスターを破壊する。 1999-05-27 (Vol.3)で登場」などや「地割れ通常魔法

(1):相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 1999-02-04 (Vol.1)で登場」で簡単に除去される可能性もあるので採用は微妙そう

「硫酸のたまった落とし穴通常罠

(1):フィールドの裏側守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを表側守備表示にし、守備力が2000以下の場合は破壊する。守備力が2000より高い場合は裏側守備表示に戻す。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場」

フィールドの裏側守備表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを表側守備表示にし、守備力が2000以下の場合は破壊する。守備力が2000より高い場合は裏側守備表示に戻す。

守備力2000の壁モンスターをスマートに除去できるが リバースモンスターだった場合に効果は発動してしまうのでそれほど美味しくない。無理して入れる程のカードではないだろう

鎖付きブーメラン通常罠

(1):以下の効果から1つ、または両方を選択してこのカードを発動できる。●相手モンスターの攻撃宣言時に、その攻撃モンスター1体を対象として発動できる。その攻撃モンスターを守備表示にする。●自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。このカードを攻撃力500アップの装備カード扱いとして、その自分のモンスターに装備する。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場

以下の効果から1つ、または両方を選択してこのカードを発動できる。

●相手モンスターの攻撃宣言時に、

その攻撃モンスター1体を対象として発動できる。

その攻撃モンスターを守備表示にする。

●自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。

このカードを攻撃力500アップの装備カード扱いとして、

その自分のモンスターに装備する。

2つの効果を持っており、そのどちらも強力。特に下の効果の攻撃力+500アップの装備カード効果は次のターンにも残るし「デーモンの召喚通常モンスター

星6/闇属性/悪魔族/攻2500/守1200

闇の力を使い、人の心を惑わすデーモン。悪魔族ではかなり強力な力を誇る。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」の攻撃を寝かせた所を次のターンで倒したり、あまりに万能すぎる。今までの全ての装備カードを過去にした1枚、相手ターンに使える戦闘補助として、これ程優秀な罠カードは他にはないだろう。

死のデッキ破壊ウイルス通常罠

(1):自分フィールドの攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。相手フィールドのモンスター及び相手の手札を全て確認し、その内の攻撃力1500以上のモンスターを全て破壊する。その後、相手はデッキから攻撃力1500以上のモンスターを3体まで選んで破壊できる。このカードの発動後、次のターンの終了時まで相手が受ける全てのダメージは0になる。 1999-07-08 (ゲームボーイソフトDM2闇界決闘記特典)で登場

自分フィールド上の攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体をリリースして発動できる。相手フィールド上のモンスター、相手の手札、相手のターンで数えて3ターンの間に相手がドローしたカードを全て確認し、攻撃力1500以上のモンスターを破壊する。

当時は壁モンスターとリバース効果モンスター以外のアタッカーのほとんどが攻撃力1500以上なので、決まればいっきにアドバンテージが取れ、手札も確認できるので有利に試合を展開できる。

媒体となる攻撃力1000以下の闇属性モンスターが東京ドーム制限下では「闇の仮面リバース・効果モンスター

星2/闇属性/悪魔族/攻 900/守 400

(1):このカードがリバースした場合、自分の墓地の罠カード1枚を対象として発動する。そのカードを手札に加える。 1999-07-22 (Vol.4)で登場」位しかおらず、そのため強力だが採用するかは悩む1枚

vol.5で「仮面魔道士効果モンスター

星4/闇属性/魔法使い族/攻 900/守1400

このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 1999-09-23 (Vol.5)で登場」 vol.6で「クリッター(初期)」などが追加されるとかなり使いやすくなるのだが、ドーム環境ではまだ使えない

しかし、攻撃力1600の下級モンスターを多く入れてるデッキには無類の強さを発揮する。コンボとしての不安定さはあるが、強欲な壺通常魔法(禁止カード)

(1):自分はデッキから2枚ドローする。 1999-05-27 (Vol.3)で登場が3枚積める環境なので、この2枚コンボを揃える事はそれ程難しい事ではない。

・まとめ

以上が99年東京ドーム制限の主要なカードの紹介です。いかがだったでしょうか?

カードプールもかなり狭く、これらのカードを使った最強のデッキを考えるのは中々おもしろそうですね。

この記事では紹介されてないけど、こんな強いカードやコンボもあるよ!といった声や視聴者さんが考えたオリジナルデッキレシピなどコメントで教えて頂けると嬉しいです。